频道目录

产业要点观察 > SIT使“新知识经济”的知识产权战略变成大数据战略

SIT使“新知识经济”的知识产权战略变成大数据战略

SIT使“新知识经济”的知识产权战略变成大数据战略

2014-08-10 18:08:00 阅读次

美国软件与IT服务业(Software and IT Service Industry,简称SIT产业)带给世界的改变,也许远超过人们的预期。它正在缔造一种可怕的“新知识经济”。西方一些专家指出,这种经济未必会带来全球繁荣,反而可能把法国变成“木乃伊”,把日本变成一堆“枯骨”。

为什么会这样呢?

一个小小的美国SIT产业怎么可能“撬动全世界”?

一、美国SIT产业可能“用大数据吸光全球财富”

美国商务部公布的数据显示,SIT是美国支柱产业之一,产值在2011年增长6%,达到6060亿美元。它曾引用IDC的报告,预测2012年美国国内软件、IT服务销售收入将分别增长7%、4.2%,达到1639、2356亿美元,但实际增长远超过该预测。尤其在协同工具、绿色信息、云计算、移动应用四大领域,美国SIT产业高速增长,如云计算每年增长约27.6%,到2015年销售收入将达到760亿美元,其中美国国内销售收入约占一半。

值得关注的是,在Facebook、苹果、安卓等主要的应用程序商店,全球付费移动应用的下载量,约92%以上来自美国开发者上载的产品。原来,美国SIT产业依靠少数企业,在“线下”销售产品。现在,美国有数百万SIT产品在“线上”从全世界“吸金”。这加大了美国SIT产业在全球扩张的规模。如2011年,Facebook向全体开发者分红达到14亿美元;在2012年,它仅向游戏开发者分红就达到了20亿美元。

苹果的分红更多。如2013年的苹果开发者全球大会上,苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)指出,苹果每年把一半的App收入分给开发者,“刚分发的收入已达到100亿美元,去年同期这一数字是50亿美元”。SIIA(Software & Information Industry Association)预测,苹果在2020年向开发者的分红将达到600亿美元。如果这样,那么苹果与它的全球开发者从App下载获得的年度总收入就将达到1200亿美元。

实际上,苹果一家公司手持的现金储备曾超过德国政府4倍。而且,苹果净利润沉积下来的速度,也远超过德国政府现金盈余增加的速度。在攫取现金盈余的能力上,苹果一家公司其实已超过多个德国政府的总和。

为了获取更大的现金盈余,苹果公司已启动庞大的投资计划,资助全球开发者开展技术创新,甚至将通过强大的“自然语言编程平台”,把全球不懂软件的政府官员、律师、记者、家庭主妇等都变成App开发者,加入苹果的“知识帝国”。

这项计划可能是人类历史上最大的“知识经济工程”、“全民创业工程”,更是全球有史以来最大的“人才、知识聚合工程”,将建立一个虚拟世界的新国家--苹果,而且这个国家将拥有中央银行、储蓄银行、ATM机网络、大学、医院、电信公司、警察局、法院等各种组织体系。

这个新国家到2020年给苹果带来的财富可能远不止1200亿美元。也就是说,App下载收入将逐步变成美国SIT产业收入的零头。基于大数据的全球线上金融、交易、通信、SaaS、医疗、教育、游戏、搜索等产业将被美国数以百万计的App所“俘获”,“自生自发的市场活动”会把全球金融、电子商务、通信等产业的UI平台中心、货币存取中心、线上业务中心、数据存储中心、计算中心、货币结算中心等都迁移到美国企业控制的服务器上。

这样,美国SIT产业就会把全球一大批银行、商店、电信公司的现金流、业务流、数据流都“吸光”,把很多国家的中央银行、储蓄银行、商店、电信公司等都“替换”为运行美国App的服务器。

而且,这种服务器可帮助很少的几个人完成某些大国的全部传统业务。例如,传统电信业务可能需要雇佣数十万人。但WhatsApp能很好地满足4.5亿用户的通信需求,它的全球雇员仅55个人。理论上讲,只要有足够强大的服务器、足够多的用户终端、足够普及的互联网接入手段,那么这55个人可用WhatsApp这一个App来满足全球70多亿人口的全部通信需求。WhatsApp的成功表明,未来的中央银行、储蓄银行、商店等都将在产业组织形式上急剧“微型化”,强大的服务器将通过安装在用户终端上的“App触角”满足人们全部需求。

二、美国SIT产业可能“把日本、欧洲边缘化”

美国SIT产业率先摧毁的国家将是日本,以及一些欧洲强国。

在20世纪,美国一直没有完全赢得对日本、欧洲的科技、商业竞赛。其主要原因是,20世纪的“传统知识经济”被所在国庞大的教育、资讯、制造、金融、交易、通信、信息服务系统“绑架”,很难在国家之间实现根本性的财富、数据、交易、消费、业务、税收大迁移。

现在兴起的“新知识经济”则不同,它通过SIT产业变成了令学校、企业、银行、国家等都无比恐惧的“怪物”。

如中国的刘文华、刘一秒这两个人在2013年的网络培训收入超过了北京市所有高校的年度学费总收入;中国某报社一位总编辑,通过出售其日常言论、文字的网络访问权,每年给一家网站和自己带来的总收入已超过1000万元,在同一家网站上,一位匿名网络写手每年发表文章数万篇,其出售日常言论、文字网络访问权的年收入已超过3000万元。

在美国,麻省理工学院一门代号为6.002X的电子电路网络课程的全球注册学员现已超过该校历史上全部校友总和的5倍;在Udemy网站上,开放付费课程的全球精英已有数十万人,这些精英实际上在开办“一个人的学校”,他们的全球学员已超过美国所有大学在校生总数的20倍,其收入最高的“十大课程”的最低年收入在2012年就超过了10万美元,到2013年则超过了100万美元。

很多人发现,这种微型学校的教育品质远超过哈佛、耶鲁等名校,课程带给人们的回报更超过这种“坐而论道”、体制僵化的传统学校。

人们通过SIT产业改造的“新教育”发现,真正能提供“优秀知识系统和精准技能”的教师,大部分不在学校里面,而在社会上;耗时太久、花钱太多的传统大学实际上会削弱人们的竞争力。这种发现将加速“微学位”、“微学校”的崛起,把一大批传统大学逼上绝路。

如果仅仅各国大学被SIT产业摧毁,这还并不让人恐惧。

真正令人恐惧的是,国家不再能“绑架”社会的资讯、制造、金融、交易、通信、信息服务系统,所以支撑一个国家运行的财富、数据、交易、消费、业务、税收等会像漫天飞舞的蝗虫一样在国家之间发生全局性、根本性、破坏性的大迁移。

不过,在这种充满不可预期性的“新知识经济”时代,最需要恐惧的可能是日本、欧洲,而不是美国,因为上述大迁移的“目的地”将主要是美国,“迁出地”将主要是日本、欧洲等地区。从这个角度看,莫伊塞斯·纳伊姆在《权力的终结》一书中分析的国家权力的系统性、整体性终结,可能发生在日本、欧洲,但未必会发生在美国。

随着国家权力的塌陷,日本、欧洲可能挑起21世纪的国家战争,但美国不会,因为美国通过和平方式从全球攫取的利益更大。

三、畸形的“自由开放”是日本和欧洲的毒药

美国“新知识经济”其实已开始让大批日本人、欧洲人加入WhatsApp、Facebook、Twitter、林登、苹果、亚马逊等美国SIT公司缔造的“虚拟帝国”。他们脱离日本、欧洲的权力体系、国家机器和社会系统可继续活得很好,但离开这些“虚拟帝国”,他们可能一天也活不下去。

日本、欧洲这是怎么了?

这里的人们正在发现,很多美好的东西,随着时过境迁会变成“毒药”,其自身可能并未发生变化,但一种结构性灾害会突然兴起,让它们变成腐蚀一个国家肌体、骨骼,甚至头脑的“剧毒”。

“自由开放”就是这样一种美好的东西。

过去,它促进了日本、欧洲的繁荣,使它们在全球一体化、市场自由化过程中,凭借制度、文化、人才优势攫取了巨大利益,纷纷跻身科技发达、经济繁荣的“富裕国家”。然而,这种自由开放现在变成了毒药,让支撑其国家运行的财富、数据、交易、消费、业务、税收等通过美国SIT产业打造的无数根“吸管”被剧烈地吸入美国。

正如杭州兴起的电子商务中心,把长三角一些小厂的财富增加了几千倍,却让内地某些地区出现了大萧条,美国SIT产业驱动的“新知识经济”已把法国变成了“科技和创业沙漠”,那里除了还能用政府采购支撑国防等少数产业,几乎不再设计、研制、生产任何民用高科技产品了。法国在国际市场上除了卖点香水、葡萄酒,几乎拿不出什么能让人侧目的软件、网站、科技产品、原创性知识了。此外,莱茵河、泰晤士河沿岸曾是欧洲最发达的两个现代经济区,上百年来最大规模的企业“关门潮”正在把这里变成野生动物的天堂。

日本也一样,继半导体巨头尔必达,以及电子巨头三洋、夏普、索尼之后,日本最大的航空公司--日航、最大的消费金融银行--武富士、最大的虚拟中央银行--Mt.Gox也已申请破产保护。穆迪集团预计,接下来申请破产保护的公司将是松下、三菱等科技巨头。

真正的问题在于,日本和欧洲没有发现危机从何而来,它们应对危机的出路选错了。于是,日本放开武器出口,去竞争世界军火产业,同时加大武器采购,帮松下、三菱等公司获取维持生存所需的高科技产品采购订单。有些日本军官则认为,应发动一场大规模战争摧毁东亚邻居的经济体系,用战争消耗、战后重建拉动需求增长,用日本主导的新亚洲挽救奄奄一息的科技产业。欧洲主要国家则继续推进自由化,试图和更多的地区建立双边自由贸易体系,帮欧洲企业进入更大的利伯维尔场。

日本和欧洲有没有办法改变世界财富、数据、交易、消费、业务、税收的流向呢?它们有没有办法也兴起一个强大的SIT产业,保持对美国竞争的战略均势呢?

答案也许都是“没有办法”,其原因在于日本、欧洲的“自由开放”在内容上依然如故,但它的属性突然从美好变成了畸形、古怪,令人憎恶。

四、美国新知识经济依靠三个定海神针

问题是,美国与日本、欧洲一样“自由开放”,为什么美国在“摧毁”日本、欧洲,而不是相反呢?这是因为,美国“新知识经济”有三个定海神针。

(一)美国有全球SIT行业唯一成功的知识产权制度

美国商会“全球知识产权中心”曾发布报告,认为美国约80%多的专利诉讼涉及SIT行业,而且美国很多科技企业现在几乎仅有机会卷入联邦知识产权诉讼,如WhatsApp从2009年创立到2014年以190亿美元卖出,仅卷入3起联邦法律诉讼--全部是专利诉讼。

与美国不同,日本、欧洲科技企业几乎不会在国内卷入专利诉讼,因为后者没有美国那种强大、动态、可预期、人民民主专政的知识产权司法系统,更没有美国那种在国家竞争力上具有压倒性优势的知识产权造法能力。后者可以引进美国一些做法,但总体上与美国的知识产权制度差异只能急剧加大。

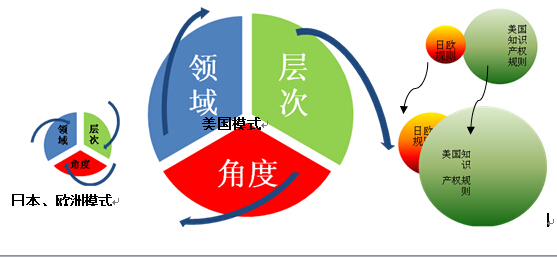

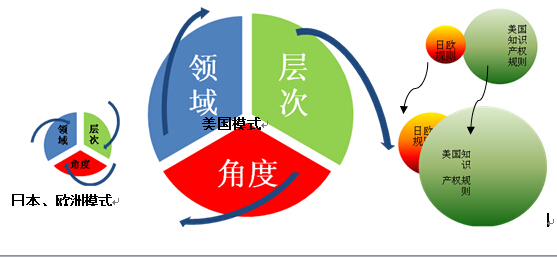

图1显示,美国知识产权治理模式是市场、人民需求驱动的外生扩张模式,知识产权治理的领域、层次、角度越扩张,则知识产权系统越稳定,越健康;日本、欧洲则是议员、官员驱动的内生收敛模式,知识产权治理的领域、层次、角度越收敛,则知识产权系统越稳定,越健康。所以,美国知识产权治理所能到达的大部分领域、层次、角度,日本、欧洲永远不可能到达。这样,美国爆发的知识产权诉讼,缔造的知识产权规则会越来越多,相比之下,日本、欧洲会越来越少。

图1 美国知识产权治理模式与日本、欧洲的差异

图1还显示,美国知识产权规则相对增加的规模远超过日本、欧洲;原来,前者与后者相同的知识产权规则可能不多,但是日欧规则中,越来越多的规则将来自美国。这并不表明,两者的知识产权制度差异在缩小,因为前者有而后者没有的东西在急剧增加,所以两者的知识产权制度差异其实在急剧扩大。

如果说美国有全球SIT行业唯一成功的知识产权制度,那么随着上述知识产权制度差异在急剧扩大,日本、欧洲在SIT行业建立成功的知识产权制度的希望会越来越小。

(二)美国有全球SIT行业唯一有效的多语言环境

著名软件联盟BSA认为,SIT行业的发展高度、深度、宽度取决于SIT行业内实际运行的多语言工作环境对各国社会、文化的原生性体验和驾驭能力。在这方面,美国有全球SIT行业唯一有效的多语言环境。

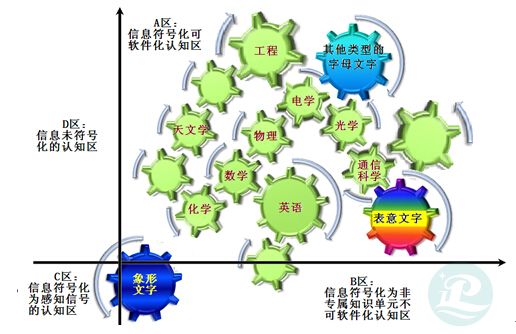

如图2显示,中国、日本、韩国在国家奠基时期,其精英分别使用单一、四联、三联符号系统。其中,中国主要使用汉语,其负责建纲立制的大部分精英没有英文思维能力,更没有英文社会、文化的原生性体验和驾驭能力。

相比之下,日本的汉学曾兴盛数千年,兰学曾兴盛数百年,西学曾兴盛数十年,到国家转型时期,日本负责建纲立制的大部分精英能同时熟练操作汉语、荷兰语、英语、日语四门语言,具有四种语言的知识系统,能分别用四种语言思维。韩国给国家奠基的李承晚等精英则同时是汉语通、英语通,同时具有三种语言的工作和思维能力,能操作三联符号系统。

在国家奠基之后,图2中的东亚三国,与法国、德国等欧洲国家类似,都没有真正在语言、文化上实行自由开放的制度,所以没有能力在SIT行业建立美国那种多语言工作环境,其SIT行业的多语言工作团队其实都缺乏用多门外语直接思维的能力,缺乏用多门不同母语对各国社会、文化的原生性体验和驾驭能力。

图2 东亚三国奠基时期的符号系统

更糟糕的是,东亚三国,以及法国、德国等欧洲国家的教育系统非常僵化,不能提供自由灵活、无限供给的多语言学习机会。这使其SIT开发人员往往只能掌握一门母语,一门不能支撑独立思维和深度工作的外语,以及一门科学或工程语言。

相反,美国的大学系统具有无限弹性,能供给无限多个学位、学历,能招收无限多的学生,允许学生在不同学校同时攻读多门课程、多个学位,使之能在科学、工程等领域掌握多门专业语言。此外,为美国奠基的托马斯·杰弗逊等人普遍能熟练操作2门以上母语,还能用另外5门左右外语直接进行思维和工作。在国家奠基之后,美国成了全球唯一真正在语言、文化上实行自由开放制度的国家。这种自由开放能在精神上把每一个美国人都变得更加强大,远比政治、金融、经济、科技、宗教、娱乐等领域的自由开放更加重要。

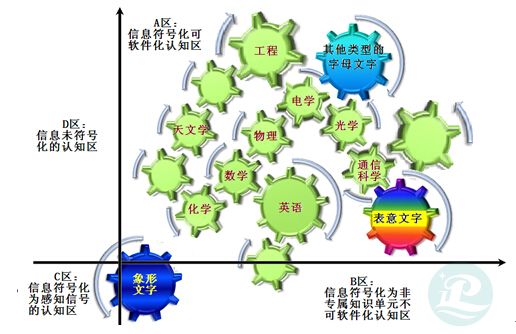

如图3显示,在“美国SIT行业高管的多语言工作能力模型”中,一个人可操作两门以上母语,熟练应用多门外语,并具有数学、物理、化学等多门科学或工程语言研究能力。这种人在SIT行业开发产品的能力远超过只能掌握一门母语、一门外语、一门科学或工程语言的日本、欧洲同行。

图3 美国SIT行业高管的多语言工作能力模型

而且,作为移民国家,美国SIT行业的开发人员针对其他国家的需求进行产品设计、开发、维护时,对各国社会、文化具有原生性的体验和驾驭能力,不像日本、欧洲同行仅有一些书本上的一知半解。

如美国SIT是科研密集型产业,其信息与通信技术(简称ICT)研发费用在2011年增长6.3%,达到1263亿美元--占全球ICT研发开支55%以上。不过,美国这55%的开支抢占了基础性、框架性、协议性、平台性、原创性研发,其他国家,包括给美国公司做外包的印度公司的研发开支,其实主要是下游应用研发,只能强化美国产品的市场垄断地位。

美国SIT行业有10万多家公司,超过99%是500人以下的小公司,其中仅软件部门在2007年的雇员总数就有170多万人,人均年收入约8.56万美元。到2008年,美国软件部门雇员人数约占全球45.9%,其中73%的雇员出生在外国或有外国血统,96%以上的雇员具有2个以上不同的专业学位,至少1/3的雇员能熟练使用3门以上语言,17%的软件开发人员报告自己能使用至少5个国家的语言。相比之下,日本、欧洲都没有这样强大的SIT人才队伍。

(三)美国有全球SIT行业唯一成功的大数据平台

美国不但拥有全球SIT行业唯一有效的多语言环境,而且夺取了大数据存储优势。如HP、亚马逊、英特尔、IBM、苹果、Google、Facebook、Microsoft等美国科技巨头都建立了庞大的数据中心。在2009年,时代华纳、英特尔分别有服务器约3万、10万台;Google在2010年宣称有服务器约100万台,现在则远超过200万台。为了通过有成本竞争力的大数据中心支撑App、通信、电商、视频、社交或者在线应用,Facebook通过“北极圈计划”在瑞典等地建立大数据中心,Google也在芬兰寒带地区建立了大数据中心。在硬件领域,美国SIT行业建立的大数据平台已在成本、规模上远超过日本、欧洲同行。

此前,已统治全球上千亿美元数据中心市场的戴尔、惠普、思科这三大美国硬件巨头,现在正被美国SIT公司取代。如Facebook推出“开源计算”(Open Compute Project)的全开源项目后,任何人都可加入服务器设计工作,人们在这一领域已不可能看到日本、欧洲公司的影子。此外,IBM、微软等对云计算软件平台的竞争,其实就是对大数据操作系统的竞争。人们在这一领域也不可能看到日本、欧洲公司的影子了。

现在,美国公司在硬件、软件领域的竞争优势又被掌控全球大数据“源”的数百万个App强化了。美国不但有了全球SIT行业唯一成功的大数据平台,而且这个平台的发展已使日本、欧洲成功建立类似平台的希望更渺茫了。

五、我国应培养几百万“新人类”

从上述分析看,SIT不但缔造了美国“新知识经济”,而且正在把企业、国家的核心知识产权战略变成大数据战略。这种“新知识经济”未必会带来全球繁荣,反而可能让“自由开放”的日本、欧洲率先衰落。如果后者衰落过快,它们二战后建立起来的知识产权制度会出现系统性塌陷。

借鉴国外经验,我国科技创新战略、知识产权战略的核心内容定位在自主创新、知识产权创造、知识产权保护上都未必合理,而适合定位在知识的传播、扩散上,尤其需要塑造一批能用多门母语思维,能用多门外语工作,并能操作多门科学和工程语言的“新人类”。在这种“新人类”夺取全球大数据竞争的制高点后,我们才有资格“奢谈”其他领域的自由开放。连社会精英团队都不能用外语思维、工作,搞不懂外国竞争对手的语言、文化、心理奥秘,就奢谈要像日本、欧洲、美国那样在一个个领域“门户洞开”,这也许会激发一种“结构性灾害”在我国突然兴起,让自由开放变成腐蚀我们国家肌体、骨骼,甚至头脑的“剧毒”。

从这个角度看,我们还不能太信任那些既没有用双脚走过中国的万里江山,又缺乏对外国主流社会、主流文化的原生性体验和驾驭能力的“文化人”。正如我国西北一些村镇听了大学生村官的话,搞了“全民上网”工程,结果本地的钱被几个大网站吸光了,维持本地社会正常运转的金融流、现金流、消费流、业务流都没了,工厂、商店等大部分产业也衰落、破败了。长此以往,我国西北边塞怎么能守得好呢?沿海也未必好多少。如华东地区一些乡镇领导按照大学生村官的规划,搞互联网金融,结果上网打游戏是学会了,汇出去的大笔资金回不来了。

这些教训告诉我们,自由开放是什么?它不是热闹、华丽的东西,不是我们身体和行动的放纵,更不是制度、规则、价值观上的世界认同,而是语言、文化上的“精神革命”,是在清冷、朴素、艰苦、漫长的学习过程中用外文研究工具直接攻破外国最尖端的知识系统,是受知性和道德自由的引导,在具体的社会实践中,通过打败竞争对手来缔造新的制度、规则和价值观。

美国为什么值得我们挑战,配得上做中国的对手?它与日本、欧洲的不同之处恰恰在于,它能培养、容纳、保护一大批这样自由开放的精英,让他们不断缔造新的制度、规则和价值观。如果我们没有这样的人才队伍,其他任何战略都会落空。

(信息来源:知识产权竞争动态)

我有海外纠纷需要指导

我有海外纠纷需要指导